Table of Contents

Abbildungssystem des Auges

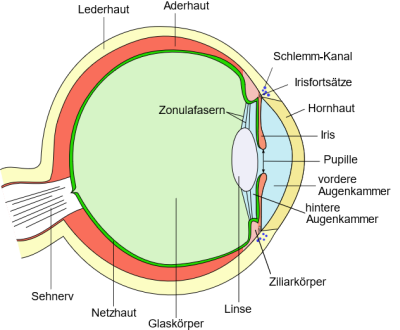

Die gekrümmte Hornhaut zusammen mit der Linse bildet die Umgebung verkleinert auf die Netzhaut ab. Die Hornhaut übernimmt beim Menschen den größten Teil der Abbildung. Unter Wasser verliert sie ihre Wirksamkeit aber fast vollständig, da die Brechungsindizes von Hornhaut / Kammerwasser und Wasser zu ähnlich sind.

Die Länge des Auges und der Aufbau von Linse und Hornhaut bestimmen wie stark das Bild verkleinert wird. Beim Menschen beträgt der Verkleinerungsgrad etwa 0.125mm/° (Ott & Schaeffel 1995).

Talos, colorized by Jakov, CC BY-SA 3.0, via https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eye_scheme.svg

Um Objekte in verschiedenen Entfernungen scharf zu stellen, muss das Auge sein Abbildungssystem entsprechend anpassen. Dieser Vorgang des Scharfstellens wird als Akkommodation bezeichnet. Da die Hornhaut ihre Form in der Regel nicht ändern kommt hauptsächlich die Linse für diese Aufgabe in Frage. Wenn man die Form der Linse ändert, ändert sich dadurch auch ihre Brechkraft. Weitere Möglichkeiten für Akkommodation ist eine Änderung der Krümmung der Hornhaut oder eine Änderung der Abstände zwischen Hornhaut, Linse und Netzhaut.

Die menschliche Linse besteht aus einem elastischen Material, das sich, wenn keine Kraft darauf wirkt, rund zusammen zieht. In diesem Fall wird ein sehr nah am Auge liegender Gegenstand scharf abgebildet. Dieser Punkt wird Nahpunkt genannt. Die Linse ist an Zonularfasern aufgehängt die wiederum mit dem Ziliarmuskel verbunden sind. Bei angespanntem Ziliarmuskeln hängen die Zonularfasern locker durch und die Linse kann ihre runde Form beibehalten. Bei entspanntem Ziliarmuskel werden die Zonularfasern zurück gezogen und ziehen die Linse nach allen Seiten hin platt. Im Auge wird dann ein Punkt scharf gestellt der sehr weit entfernt vom Auge ist.

Eng verbunden mit dem Begriff der Schärfe ist die Schärfentiefe. Als Schärfentiefe bezeichnet man den Abstand, den zwei Punkte haben können, damit sie beide gleichzeitig scharf erscheinen. Im Auge beeinflusst die Pupille wie groß der scharf abgebildete Bereich ist. Je kleiner die Pupille ist, desto größer ist die Schärfentiefe.

Abbildungssystem der Reptilien und Amphibien

Der Verkleinerungsgrad mit dem die Umgebung auf die Netzhaut abgebildet wird, hängt von der Länge des Auges und dem Aufbau von Hornhaut und Linse ab. Chamäleons haben im Vergleich zu anderen Tieren einen sehr geringen Verkleinerungsgrad. Sie besitzen keine Sammellinse in ihrem Auge, sondern eine Zerstreuunglinse, die erst zusammen mit der gekrümmten Hornhaut wie eine Samelinse wirkt (Ott & Schaeffel 1995). Chamäleons nehmen ihre Umgebung daher wie durch ein Zoomobjektiv wahr. Der Bildausschnitt den sie sehen, wird dadurch aber kleiner, was für Chamäleons mit ihren beweglichen Augen keinen Nachteil darstellt.

Zackenerdschildkröten sind im unteren Gesichtsfeld kurzsichtig um gleichzeitig den Erdboden und ihre Umgebung scharf sehen zu können (Henze et al. 2004), (Henze 2002). Auch Salamander (Werner & Himstedt 1984) und Frösche (Rana pipiens, Rana temporaria) nutzen dieses Design um den Boden immer scharf im Blickfeld zu behalten (Schaeffel et al. 1994).

Der nachtaktive Gecko Tarentola chazaliae hat Augen die besonders gut an das Sehen in der Dunkelheit angepasst sind: Die Pupille ist außerordentlich groß und das Auge hat eine kurze Länge bzw. die Linse eine kurze Brennweite. Das ermöglicht eine Lichtempfindlichkeit, die um einen Faktor 350 größer ist als die Lichtempfindlichkeit des menschlichen Auges (Roth et al. 2009). Durch den Aufbau des Auges steigt allerdings die Anfälligkeit für chromatische Aberrationen. Um das auszugleichen besitzt dieser Gecko ein multifokales optisches System mit Zonen unterschiedlicher Brechkraft (Roth et al. 2009).

Akkommodation

Der Akkommodationszustand des Auges kann ohne das Tier zu stören mit Hilfe der Infrarot-Photoretinoskopie gemessen werden. Dazu wird der Lichtreflex in der Pupille betrachtet. Dieser Lichtreflex ist den meisten Menschen vom Fotografieren mit Blitz als “Rote Augen” auf den Fotos bekannt. Verwendet man statt sichtbarem Licht unsichtbare Infrarotstrahlung ist es weniger störend. Durch eine geschickte Anordnung der Lichtquelle kann aus Form und Lage des Reflexes der Akkommodationszustand des Auges berechnet werden. (Wesemann & Wesemann 1992)

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dem Tier Streu- oder Sammellinsen vor dem Auge zu befestigen, und im Experiment zu überprüfen, ob das Tier sein Jagdverhalten dadurch ändert, z.B. zu kurz oder zu weit schnappt.

Chamäleons benötigen für ihr Jagdverhalten mit der Schleuderzunge genaue Informationen über die Entfernung ihrer Beute und müssen ihr Auge sehr schnell an bewegte Beute anpassen. Man vermutet, dass der Akkommodatonsmechanismus von Chamäleons dem der Vögel ähnlich ist (Ott 2006): Durch den Ziliarmuskel kann sowohl die Krümmung der Hornhaut als auch die Krümmung der Linse verändert werden.

Bei angespanntem Muskel wird die Hornhaut abgeflacht und die Ränder der Hornhaut ausgewölbt. Der Einfluss auf die Linse ist dagegen indirekt. Der Ziliarmuskel zieht den Ziliarkörper (die Aufhängung der Linse) nach vorne, der Zug nach Hinten wird verringert, wodurch letztlich die Linse nach vorne gegen den Irismuskel gedrückt wird und durch diesen hindurch nach vorne gewölbt wird. Beide Effekte bewirken eine Fokussierung auf ein nahes Objekt. Im entspannten Zustand ist das Auge für die Ferne akkommodiert.

Die Akkommodationsgeschwindigkeit von Chamäleons ist sehr groß. Durch Photoretinoskopie wurden Werte von bis zu 60 Dioptrien pro Sekunde ermittelt. Die Akkommodationsbreite liegt bei 45 Dipotrien, was einem Nahpunkt von nur 3 cm Entfernung zum Auge entspricht (Ott & Schaeffel 1995).

Bei Zackenerdschildkröten (Geoemyda spengleri) is nicht geklärt ob ihr Akkommodationsmechanismus dem des Menschen gleicht oder durch den Ziliarmuskel Druck auf die Linse ausgeübt wird, um sie so stärker zu krümmen. (Ott 2006). Die Linse wird jedoch teilweise durch die Pupille gepresst und kann durch den Irismuskel weiter zusammengedrückt werden um die Krümmung noch weiter zu erhöhen (Sivak 1980). Zackenerdschildkröten erreichen somit Akkommodationsgeschwindigkeiten von bis zu 150 Dpt/s, der Mittelwert liegt bei 55 Dipotrien pro Sekunde. Auch die Akkommodationsbreite ist mit 55 Diptrien sehr hoch (Henze et al. 2004), (Henze 2002).

Eine noch höhere Akkommodationsbreite von über 100 Dioptrien hat die Rotwangenschmuckschildkröte, was ihr die Möglichkeit gibt sowohl über als auch unter Wasser scharf zu sehen. Andere Schildkröten die weniger auf diese Fähigkeit angewiesen sind, wie Land- und Meeresschildkröten verfügen über geringere Akkommodationsfähigkeiten. Meeresschildkröten sind an das Leben unter Wasser angepasst und an Luft dementsprechend stark kurzsichtig (Northmore & Granda 1991), (Ehrenfeld & Koch 1967).

Bei Krokodile wurde kein Akkommodation beobachtet. Ihr Auge ist für das Sehen in mittleren Entfernungen in Luft angepasst, unter Wasser sind demzufolge sie stark weitsichtig. Sie passen jedoch ihre Pupille an, um die Schärfentiefe zu erhöhen (Fleishman et al. 1988).

Schlangen besitzen einen einzigartigen Akkommodationsmechanismus, der ohne Ziliarmuskel auskommt: Sie verschieben die Linse entlang der optischen Achse (ähnlich wie es Fotoapparate tun) und/oder sind zudem teilweise dazu in der Lage die Krümmung der Linse ähnlich wie Vögel, Schildkröten und Chamäleons zu verändern. Bei der Nahfokussierung wird die Linse nach vorne geschoben, wobei der genaue Mechanismus ungeklärt zu sein scheint (Ott 2006).

Viele Amphibien besitzen ähnlich wie Schlangen eine bewegliche Linse. Salamander erreichen damit eine Akkommodationsbreite von 2 bis 4 Dioptrien (Werner & Himstedt 1984), Frösche und Kröten werte von etwa 8 bis 10 Dioptiren (Mathis, Schaeffel, & Howland 1988), (Douglas, Collett, & Wagner 1986).

Einige Semiaquatische Schlangen haben in Anpassung an die starken Unterschiede zwischen Wasser und Luft ähnlich wie Rotwangenschmuckschildkröten eine enorme Akkommodationsbreite von 100 Dioptrien (Schaeffel & Mathis 1991).

Die schlitzförmige Pupille der Schlangen hilft ihnen möglicherweise bei der Akkommodation, da unscharfe Punkte ja nach dem ob das Tier über- oder unterakkommodiert ein nach oben oder unten geöffnetes U als Beugungsmuster haben. (Ott 2006). Auch Geckos nutzen vermutlich die Pupille zur Verbesserung der Akkommodation. Die mehrschichtige Pupille nachtaktiver Geckos bildet bei unscharfer Abbildung versetze Bilder (Murphy & Howland 1986).

Stereoskopisches Sehen und Entfernungsabschätzung

Chamäleons sind in der Lage ihre Augen unabhängig von einander zu bewegen und auf verschiedene Entfernungen zu Akkommodieren. Beim Beutefang bewegen sie jedoch beide Augen nach vorne um ein stereoskopisches Bild ihrer Umgebung zu erhalten. Sie setzten jedoch zum großen Teil die Akkommodation ein, um die Entfernung ihrer Beute abzuschätzen, das haben Experimente Linsen vor dem Auge gezeigt. Wenn beide Augen gleichzeitig zum stereoskopischen Sehen eingesetzt werden, ist die Akkommodation beider Augen gekoppelt. (Harkness 1977)

Auch in diesem Punkt sind Zackenerdschildkröten Chamäleons sehr ähnlich. Auch sie können ihre Augen unabhängig bewegen und fokussieren, koppeln die Augen aber beim Beutefang zu einem stereoskopischen Bild, und sind in der Lage aus der Akkommodation auf Entfernungen rückzuschließen.

Akkommodationswerte zur Entfernungsabschätzung beim Beutefang nutzen auch Salamander (Werner & Himstedt 1984) und der Leopardfrosch (Douglas, Collett, & Wagner 1986)

Discussion